巍巍南岭,层峦叠嶂,盆岭镶嵌。大自然用上亿年的精雕细刻,将盆地“雕刻”成广东四大名山之一的丹霞山。它不仅是地质名山,是亿万年来地质演变的“活化石”;它也是人文名山,数千年来,张九龄、韩愈、苏轼等文人墨客来此打卡;它还是科学名山,近百年来,一代代科学家接力,让中国丹霞这张中国名片响彻全球。近年来,它更是“绿美广东、和谐共生”的生态名山,如今,广东省正积极开展丹霞山国家公园创建前期工作。

地质名山:

曾是南岭山间盆地 亿万年雕刻丹霞山

相比南岭海拔1902米的广东最高峰——石坑崆,同属南岭山脉的丹霞山并不算高。丹霞山最低点浈江河谷海拔50米,最高峰巴寨海拔仅619.2米。

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,矗立于长老峰上,云海翻涌,霞光千丈。前面正下方,翔龙湖碧绿如玉,右侧是水上丹霞锦江画廊,茶壶峰在画廊尽头清晰可见,一条阅丹公路穿梭在群山间;龙鳞石、天柱石、望郞归、观音石、阳元石、阴元石等丹霞山六大奇石错落山间,移步换景……在总面积达292平方公里的丹霞山中,680多座红色山峰疏密相间。每当晚霞夕照,群山色如渥丹,灿若明霞。

令人惊艳的丹霞山是怎么诞生的?广东省地质调查研究院正高级工程师李宏卫娓娓道来,丹霞山的形成经历了一个上亿年“沧海桑田”式的地质传奇,可总结为红层沉积——构造抬升——外力侵蚀等3个阶段。

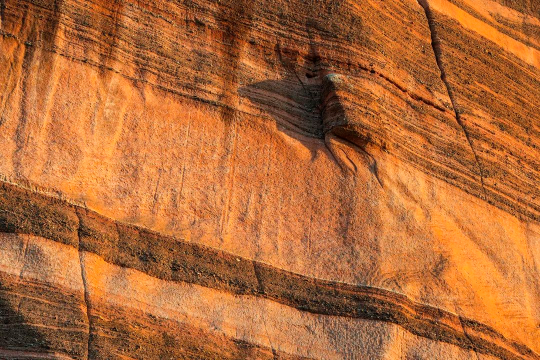

1.4亿-6600万年前的白垩纪,恐龙作为地球“主人”的年代,丹霞山一带下降,成为南岭山脉南缘的一个山间盆地,被称为丹霞盆地。天长日久,丹霞盆地成为一个“聚宝盆”。南岭山脉的地表水携带泥沙、砾石一层层堆积在盆地中,经历数千万年的沉积、压实、胶结后,在盆地内形成近4000米厚的沉积岩层;沉积物中的铁元素氧化使岩石呈现红色,成为红层。

恐龙远去后,6600万年以来,喜马拉雅运动出现了,丹霞山一带的地壳抬升,盆地隆起,红层抬升,形成了众多高倾角至垂直的断层和节理。距今约600万年以来,盆地又发生多次间歇上升,平均每万年上升1米。

同时,来自南岭山脉的地表水沿着断层和节理侵蚀岩石,伴随着风化和崩塌,红层被切割成一片红色山群,形成了纵横交错的峡谷和赤壁丹崖的群山。

大自然就像个艺术大师,用流水作刻刀,“唰唰”雕刻;用风雨当砂纸,“沙沙”打磨;先切出峡谷方山(青年期),再雕成石墙石柱(壮年期),最后磨成圆润低丘(老年期),在红层上持续创作着。

人文名山:

传舜帝在此奏韶乐韶石 韶关因此得名

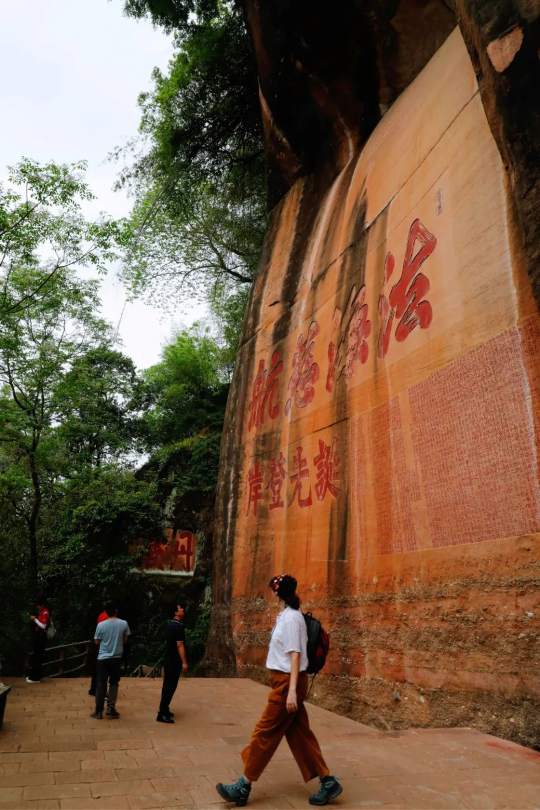

“丹霞”,一个“中国味”十足的词,既有大地的厚重,也有苍天的灵动,早在新石器时代,就有古人在此生活,浈江右岸有鲶鱼转遗址。200多幅摩崖石刻、岩画镌刻在丹霞山的崖壁上,见证了岭南文脉崛起与兴盛。

“丹霞”一词源自曹丕的《芙蓉池作诗》,“丹霞夹明月,华星出云间”。不过此诗的丹霞指云彩,并非指韶关的丹霞山。古时,丹霞群峰都是各自为名,譬如韶石(双阙石)、白寨、金龟岩、五马寨、人面石、燕岩等。其中以锦岩、韶石、韶石山等较为知名。

韶石有个美丽的传说。相传4000多年前,舜帝“南巡”,曾在此奏韶乐、命名韶石。《广东通志》记载,“岭南文化史以粤北最古老”。韶是雅乐的一种,相传舜作韶乐,主要用来表明其要继承尧之德。韶乐有多美?《论语》记载:子在齐闻韶,三月不知肉味。原来,孔子在齐国时,曾经闻听韶乐,被深深吸引。

传说无从考证,但韶石有迹可循。北魏郦道元所著《水经注•溱水》载:“两石对峙,相去一里,小大略均,似双阙,名曰韶石”。其位于今丹霞山世界地质公园东南部、浈江畔。隋唐以来,韶州、韶关因此得名。如今,丹霞山上有今人建造的韶音亭,留有古人题刻的“钧天乐地”四字;山间岩壁上留有宋代方信孺题写的《韶石山铭》,镌刻着“虞帝曾经奏此丘”的千年追思。

赵佗筑城名曰仁化 走出名宰相张九龄

舜帝之后,丹霞山下烟火渐盛。在“北大门”,秦末汉初,南越王赵佗选择具有战略意义的隘口——仁化城口筑“古秦城”,这一带后发展成仁化乡。南齐年间(479年~502年),仁化县正式成立。有一种说法认为当地人崇尚仁义道德,故名仁化。这与舜帝的“仁政”理想遥相呼应。

张九龄、余靖等名相就诞生于此。岭南诗祖、唐朝名相张九龄出生在丹霞山下的张屋村(古称风度村),是德才兼备、刚正清廉的一代贤臣。他著有诗作《曲江集》,留下“溪流清且深,松石复阴临”“层崖夹洞浦,轻舸泛澄漪”等吟咏丹霞山水的诗句。

与张九龄相仿,余靖为官正直、敢言,对丹霞山念念不忘,他的《游韶石》留下“韶山南国镇,灵踪传自曩。双阙倚天秀,一径寻云上”“箫韶曾此奏”等诗句。丹霞山管委会副主任陈昉介绍,结合丹霞山“群象过江”的美景,当地人有了“大象带小象,代代出宰相”的俗语。

韩愈慕名前来打卡 苏轼认为是“神仙宅”

从古至今,中原南下的众多文人墨客纷纷追随舜帝的足迹,来到丹霞山,创作了数以千计的诗文。

韩愈与韶石山的结缘,源自他的风骨。公元819年,51岁的韩愈在长安遇到大挫折,“一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千”。韩愈一路南下,失落之感不免油然而生。到了岭南,韩愈第一次知道韶石的壮美,兴致勃勃去参观,后写下“暂欲系船韶石下,上宾虞舜整冠裾”“曲江山水闻来久”等诗句,留下了“打卡记录”。

彼时韩愈不会想到,他的行为后人争相效仿。1094年,年近60的苏轼贬谪惠州。抵达岭南,从水路前往广州的路途中,苏轼听说前面便是舜帝奏乐所登的韶石,立即停船靠岸。次日,苏轼携家人迎着霞光,登上山中尽善亭,隔江北眺韶石。当看到韶石山光影与赤红交织,云自山间生,山与云相衬,白色云涛下,赤壁丹崖、锦江、古村时隐时现,苏轼发出“此方定是神仙宅”的赞叹。身在惠州时,苏轼依然对韶石情有独钟,写下 “首参虞舜款韶石,次谒六祖登南华”,他把参观韶石视为第一要务。

清初终定名丹霞山 逢山有寨逢门必险

韶关的丹霞山何时定名呢?《丹霞山志》记载,明末清初,在天下兵燹、归乡路断的情况下,明朝遗民李永茂、李充茂兄弟来到仁化县避世隐居。他们获悉,县东二十里有荒山峻拔奇丽无比,遂乘船前往。经实地考察,李永茂对这座荒山(今长老峰所在山体)大为赞赏。于是,他以一百二十缗金(一说用一百两银子)买下了这座荒山。

李永茂的家乡在河南南阳,有座山叫丹霞,思念故乡的李氏兄弟买下山后,见此山与家乡的山十分相似,故也把仁化的山定名为“丹霞”。从此,丹霞美名来到了岭南。

当时,随李氏兄弟前来丹霞山避世的人还有很多,他们利用天然岩洞结庐而居。丹霞山诸多山峰上保留了诸多古山寨,如巴寨、韭菜寨、屯军寨、挺肚寨、马鞍寨……由此,丹霞山一带有了“逢山有寨、逢寨有门、逢门必险”的说法。

细美寨可谓是其中的代表。细美寨创建于明崇祯年间,当地豪绅吴德彰于山顶结寨,用于一家大小躲避战乱。后虽荒废,但在战乱时期,均曾有人在此避难。细美寨位于阳元山背后,今人可登顶参观,一条崎岖的石路从山脚向山顶延伸,沿途有三重山门,沿山脊线修凿的石梯,仅能勉强容2人通过,细美寨就筑于山顶,四面为绝壁、山顶筑有水池,易守难攻,有一夫当关,万夫莫开之势。

科学名山:

冯景兰命名丹霞层 陈国达提出丹霞地形

千百年来,丹霞山的瑰丽奇景传遍神州;而其享誉世界,则是近百年来的事情。一批又一批科学家不懈努力,一层层揭开丹霞山的神秘面纱。

1927-1929年间,冯景兰任职于两广地质调查所,他与同事一起调查广九铁路沿线的地质矿产,第一次见到了丹霞山,便被眼前“色如渥丹,灿若明霞”的奇峰陡崖深深震撼。他遂将丹霞山红色岩系及其沉积盆地分别命名为“丹霞层”和“丹霞盆地”。“丹霞”从此成为地质学上的新名。

1939年,陈国达首次提出“丹霞地形”(后改为丹霞地貌)概念,自此,凡是与丹霞山类似的地貌都被称为“丹霞地貌”,丹霞山成为“丹霞地貌”的发源地。

继陈国达之后,吴尚时、曾昭璇、黄进和彭华等人又接力对丹霞地貌进行了数十年的研究。吴尚时是岭南近代地理学开山大师,他为丹霞山的基础地质和地貌发育规律研究做了大量基础性工作。曾昭璇在国内开辟了丹霞地貌作为一种地貌类型的研究方向,是我国丹霞地貌研究的主要奠基人。黄进实地考察了全国1000余处丹霞地貌,是我国第一位全面系统研究丹霞地貌的地理学家,被誉为“丹霞痴”“当代徐霞客”。

列入世界遗产名录 粤北名山成世界名山

中国丹霞最终成为世界丹霞,彭华功不可没。彭华是安徽砀山人,1987年,他赴丹霞山调研,对丹霞山“一见钟情”。1992年做出了一个外人觉得大胆又难能可贵的选择,他舍弃家乡安徽师范专科学校的副教授职务,举家迁往仁化县,一干就是3年,之后调入中山大学。

2004年2月,丹霞山与张家界、庐山、云台山、石林、黄山、五大连池、嵩山一起入选首批世界地质公园。彭华立马提出丹霞山的下个目标——申报世界自然遗产。2009年,在相关部门的推动下,广东丹霞山、湖南崀山、福建泰宁、贵州赤水、江西龙虎山和浙江江郎山等六地联合“申遗”,彭华任六省“中国丹霞”联合申遗项目专家组组长、首席专家。他加班加点,整合几代丹霞学人的研究积累,最终编写出一套高质量、高水平的申报文本和管理规划,让丹霞在国内竞争中脱颖而出。

功夫不负有心人。2010年8月,在巴西举行的第34届世界遗产大会上,“中国丹霞”被正式列入世界遗产名录。中国一次性让6座名山成为世界自然遗产,全世界仅此一例。“丹霞”这一由中国学者发现、命名的地貌类型获国际认可,丹霞山从一座广东名山变成了一座世界名山,被称为“中国地学国粹”,中国丹霞成为一张中国的名片。

生态名山:

顶平身陡麓缓 韶关丹霞面积最大

大美丹霞,集黄山之奇、华山之险、桂林之秀于一身,成为人间胜景;如今,这里文旅深度融合促进乡村振兴,谱写一曲“绿美广东、和谐共生”的乐章。李宏卫介绍,丹霞地貌遍布全球2000多处,中国分布最广,已发现有丹霞地貌1119处。其中,又数韶关的丹霞山面积最大、造型最丰富、景点最奇特。

韶关的丹霞山680多座山峰有个共同的特征,即“顶平、身陡、麓缓”,被总结为“头戴草帽子、光着红膀子、穿着绿裙子”;加上“色如渥丹、灿若明霞”的岩石色泽,这也是丹霞地貌区别于喀斯特地貌、花岗岩地貌、雅丹地貌的最典型的宏观标志。

韶关的丹霞山为何如此神奇呢?李宏卫介绍,这与丹霞地貌的“生命周期”有关。丹霞地貌可分为青年期、壮年期、晚年期三大阶段。韶关丹霞山处于壮年晚期,整体以峰丛、峰林为主,平缓山顶面小于10%,侵蚀量为55%-70%,其山峰“顶平、身陡、麓缓”的形态更为显著。

“生命孤岛”独一无二 新发现51个物种

如此丹霞秘境,成为一座孕育生命奇迹的资源库。丹霞地貌地形起伏大,山体岩石多裸露,土层较薄,叠加气温高、阳光强烈等因素形成“热岛”。各类珍稀动植物仍在丹霞山安家,让这里演变成独一无二的“生命孤岛”。就连喜爱热带的“植物界活化石”仙湖苏铁,也在丹霞山的崖壁上安了家。

赤壁丹崖的锦江边,一条临江栈道蜿蜒而去,悬崖绝壁上,丹霞梧桐、丹霞小花苣苔、铁线蕨……数不胜数的新奇植物顽强生长。冷不丁,身边便有国家二级以上的保护植物。1987年,科学家在此首次发现丹霞梧桐,拉开了探索丹霞秘境的序幕。今年4月,中山大学与中国科学院的联合科考队就在此发现新物种——昭璇梨,这是在丹霞山发现的第51个新物种。

丹霞山管委会的数据显示,至2025年,丹霞山已记录到不少宝贝:光是高等植物就超过2200种,野生动物更多达2500多种。

中外游客前来探秘 自然教育蔚然成风

沿着临江栈道前行,总能邂逅开展自然教育的团体。丹霞山户外自然教育课程活动体验分为地质、生态、人文等三类,其中,生态类的观鸟、观萤、观蝶以及植物自然教育特色课程活动都备受欢迎。

萤火虫保育专家许松对丹霞山萤火虫的分布已有十多年的调查。他介绍,这里甚至一年四季都能看见萤火虫发光,丹霞山好山好水,是萤火虫最喜欢的栖息地之一,是开展自然教育的最佳场地。

陈昉介绍。自然教育在丹霞山已蔚然成风。2024年丹霞山全年游客接待量超202.67万人次,同比增长12.14%。据不完全统计,每年到丹霞山开展研学的学生超过40万人次,成为粤港澳乃至全国自然教育事业发展缩影。

来自澳大利亚的研究生珍妮是众多外国游客中的一个。她打卡完阳元山表示,中国丹霞太壮观了。相比澳大利亚荒无人烟的巨大单体岩石乌鲁鲁,中国的丹霞山更有烟火气,想不到中国人与山的关系是如此密切。

确实,丹霞山,这片经过亿万年时光与风雨洗礼的土地,不仅是地质演变的“活化石”,更以其独特的自然风光和深厚的文化底蕴,成为南粤大地上一道绝美的风景线。

附件: