2021年以来,广东海洋发展规划研究中心联合中国水产科学研究院南海水产研究所、中国林业科学研究院热带林业研究所等科研单位,建立了红树林种植-水产养殖生态耦合全流程技术方法体系,结合项目区域现状条件,适度开展地形和水系改造,种植适宜红树物种,构建多层次生态养殖系统,并建立社区共管模式,有力保证了项目的成功实施和后期健康可持续运行。

建立全流程方法体系,科学设计耦合系统布局

该项目系统梳理国内外红树林生态养殖相关研究和实践经验,并广泛调研雷州半岛红树林分布和养殖现状,建立红树林种养耦合模式构建与运行的全流程技术方法体系。

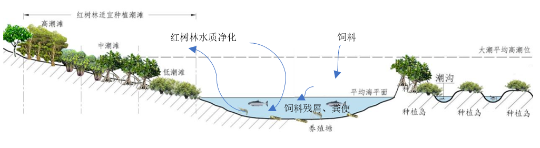

同时,根据区域红树的本底特征,适当改造地形高程,将废弃堆岛、废弃内塘以及项目区西南角地势较高的区域扩展为种植区。在保证内部土方平衡的基础上,开展微地形改造,允许养殖塘内外水体通过潮汐作用自由交换,满足红树林种植区对周期性淹水-暴露的需求。

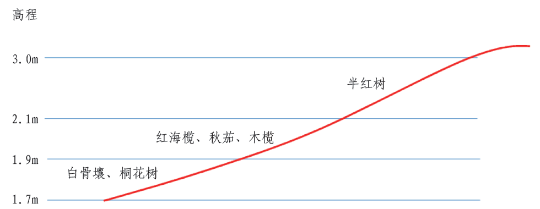

▲红树林种植-养殖耦合系统示意图 甄选适配红树和养殖品种,构建多层次生态养殖系统 按照适地适树、提升景观的原则,在不同的地形高程种植适宜不同潮位生长的本土红树植物,在保留区域现有的以缢蛏、鱼虾混养粗放模式基础上,增加牡蛎、鱼类、蟹、泥丁等养殖品种,形成多品类耦合的生态养殖模式,降低人工成本,提高养殖收入,增加系统生物多样性。

▲项目区不同高程范围对应树种示意图 建立社区共管模式,助力红树林可持续保护 建设完成后,交由原来的养殖户继续开展养殖活动,并对其进行技术培训和聘用,负责后期红树管护和各类设施的稳定运行,形成由养殖户-技术单位-主管部门组成的社区共管模式。既不剥夺养殖户原来的生计,还为其增加额外收入,有力破解沿海群众生计和红树林保护之间的矛盾,促进红树林可持续保护和利用。 项目区红树林面积占比由原来不到10%增加到60%,提高红树植物物种丰富度。经3年持续管护,种植红树长势良好,保存率超过90%。多层级生态养殖系统的构成,在增加养殖生物种类的同时,养殖效益增加。同时,还提高了滨海湿地景观的观赏性,可带动区域旅游业发展,促进当地经济进一步发展,助力乡村振兴。 项目实施以来得到了社会的广泛关注和报道,惠州、江门等地市陆续开展红树林种养耦合实践,营造了各沿海地市积极探索红树林生态产品价值实现新路径、群众支持红树林保护的良好氛围。