近日,国际风景园林师联合会(IFLA)公布了2021年亚非中东地区风景园林奖(IFLA ASIA-PAC LA AWARDS 2021)获奖名单,海珠湿地摘取2项殊荣——“海珠湿地生物多样性保护修复工程项目”分别荣获“2021年国际风景园林师联合会亚非中东地区奖(IFLA AAPME)”的自然生态类和开放公园类别的杰出奖(Outstanding Award),杰出奖为这两个类别的最高奖。

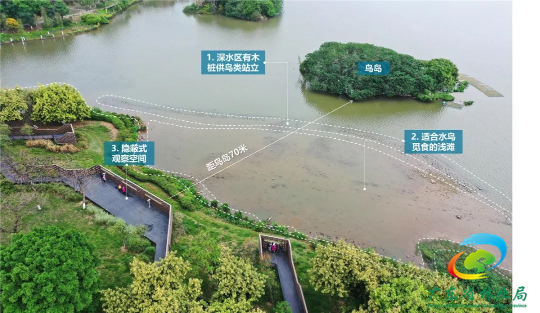

IFLA AAPME Awards 2021由IFLA亚太地区组织并由3位IFLA区域主席共同主持,这是一个国际性的景观设计和规划认证奖项,为以风景园林为基础的单一或多学科融合的项目提供展示的平台,旨在构建我们城市和自然系统的弹性。 海珠湿地生物多样性保护修复工程项目背景 位于粤港澳大湾区中央的海珠湿地,是广州在城市快速扩张中保护着的珍贵生态空间。城市发展轴线从湿地穿过,周边环绕广州塔、互联网聚集区、大学城等功能组团,形成了独特的城市自然的共生格局。 海珠湿地生物多样性保护修复工程实施范围 “海珠湿地生物多样性保护修复工程”选取海珠湖、海珠湿地二期、小洲生态保育区等海珠湿地生态价值最高的区域共149公顷,以回归湿地本源,传承岭南传统文化遗产为目标,探索超大城市生物多样性修复途径。 该项目提出构建人与自然和谐共生的“城央生命共同体”设计理念,通过疏通水系,改造地形,营造各种生物生境,恢复百果园湿地生态系统,提升果林湿地生态服务功能。 生物多样性修复项目三大板块 1.还通道于鱼 项目利用传统工艺疏浚湿地水系统,重新连接3级水网,包括1条主要河涌、140条支流和1600条果园潮道,创建了一个潮汐驱动的弹性水网络,修复了水污染,降低了洪水风险。蜿蜒的水系延长了水的净化过程,也为游人形成一道靓丽的风景线。 增益水稻田将传统稻田从经济功能转变为保护功能,把人走的“耕道”变成生物生存、隐蔽的“鱼道”,联通主要河网水系,以潮汐补给养分,形成动物生活和通行的生态廊道。 项目建成后,海珠湿地可收纳50万立方米的降雨,调节周边10平方公里内涝雨洪,并通过3种水净化措施将湿地水质从IV级提高到II级,鱼类种类增加50种,实现水安全、水治理和水生态的共同推进。 2.还生境于鸟 海珠湿地位于国际水鸟迁徙廊道,设计围绕水鸟食、栖、安全、起降行为模式进行设计。 海珠湿地小洲片区是典型的垛基果林湿地生态系统 垛基果林湿地延续独有的“垛基果林”空间,补充种植54种本土果树品种,将单一果林变“四季百果林”,全年为各类生物提供食源。 构建果、稻、虫、鱼、鸟城央生态链 林下昆虫屋保持有益物种,维护授粉过程。果林“潮道”部分底泥来自鼎湖山、南岭国家森林公园等原生水体,构建本土水生动物基因库,完整昆虫、果实、鸟类、水生动物、底泥的之间的生态循环。 恢复本土水生动物基因库,让鸟类重新吃上“本土鱼” 为解决鸟类“筑巢”的需求,海珠湖中央的4个游人岛升级为鸟岛,通过加密筑巢林、拓展岛屿浅滩、布置枯木及增加浮排,为成千上万的鸟儿提供家园。 创新的高潮位栖息地让水鸟告别涨潮时无处觅食的烦恼,根据鸟的脚长确定水深,按照水鸟的翅长与起降距离确定水面宽度,量身定制5.3公顷的浅水“食堂”。由潮汐流从上游的果林湿地带来丰富的鱼、虾、蟹、螺及其他底栖生物,方便水鸟觅食。 重开阔空间,让水鸟更有安全感 提升后的海珠湿地植物种类增加541种,鸟类种类增加108种,水鸟总量接近20000只,昆虫种类增加346种,城央再现飞鸟成群的壮观景象。 3.还家园于城 海珠湿地从“城市公园”变“绿色家园”,打开原有“封闭式”公园入口,建设开敞的小微湿地,市民坐在入口边,即可观水草中的鸟儿捕食。售票建筑变为引人入胜的风雨连廊,跟着鸟类的脚印,遇见湿地沙盘、生境剖面、稻田漂浮栈道与生态监测屋。 隐蔽式观鸟栈道让鸟儿变得更大胆 缔造人鸟共同家园,隐蔽式探索栈道解决“人进鸟退”的困局。设计从岭南木窗花格获得灵感,根据视角控制实现隐蔽行踪却不遮挡景观的效果,市民可近距离观察鸟类栖息、繁育、补食的场景。重新联系土地与居民,探索湿地与当地社区协同发展的新模式。项目聘请200名最有场地归属感的湿地原住农民作为生态专家带领市民参与水稻田插秧、秸秆收割与果林维护工作。

8大专业构成的在地技术科研团队,以海珠湿地为长期科研基地,为湿地修复提供全息生态监测技术、小微湿地底泥植物净化技术、仿生引鸟技术等22项技术支持,确保湿地功能的可持续提升。

为了让家园永续美好,项目实施以来,已开展百余次包括观鸟教育、湿地植物认知、动物观察与认知、水稻果林种植维护等湿地自然教育课程,并形成湿地教材走进广州市中小学课堂,从小埋下湿地保护的种子。 海珠湿地自主研发课程《水果乐缤纷》 “万物各得其和以生,各得其养以成。” 习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上提出:“生物多样性使地球充满生机,也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园,促进人类可持续发展。” 在大湾区城市中心,海珠湿地坚持“基于自然的解决方案”,维持河网湿地、保留传统的基塘农业文化遗产,重建海珠“五素同构”( 基,果,水,岸,生)的湿地生态系统整体构架,生物多样性持续提高——海珠湿地鸟类种数从72种增加到180种,昆虫种类从66种增加到535种,鱼类从36种增加到60种,为众多野生动物营造了湿地家园,为高速发展的特大城市保留自然和谐的生机,成为广州“活力绿心”、生态稳定器,也是市民可达、可观、可放松和冥想的都市净土,具体而生动地诠释了人与自然和谐共处的真谛,为我国超大城市生物多样性修复贡献“广州方案”。